Ruth Mäder, geborene Reischauer, war meine Oma.

Oma Mäder.

Sie war die Mutter meiner Mutter, ist 1989 gestorben und wurde 75 Jahre alt.

Geboren wurde Ruth am 23. Januar 1914, ungefähr ein halbes Jahr vor Beginn des ersten Weltkriegs. Als sie starb, wurde ich gerade 23 Jahre alt, sie hatte mir ganz kurz vor ihrem Tod noch eine Glückwunschkarte geschrieben. Die Schrift war kaum leserlich, es muss ihr schon sehr schlecht gegangen sein. Die Todesnachricht erreichte mich ungefähr zeitgleich mit der Postkarte.

Heute weiß ich, dass ich viel zu wenige Fragen gestellt habe, als es noch ging. Viele Dinge weiß ich nur vage, genaue Zeitpunkte und Zusammenhänge sind mir oft unklar. Was ich hier aufschreibe sind meine Erinnerungen an unsere gemeinsame Zeit und ein paar Ergänzungen, die ich von meinen Tanten oder meiner Mutter erzählt bekommen habe. Die vielen Lücken, die mir zum Teil jetzt erst klar werden, machen mich traurig, aber ich werde nicht versuchen, sie zu vertuschen.

Die frühen Jahre

Ruth Mäder wurde in Leipzig geboren, als Tochter von Theodor und Lore Reischauer. Ein Zweig der Reischauers ist in die USA ausgewandert. Einer von ihnen war Edwin O. Reischauer, der als US-Bürger in Tokio geboren wurde und später dort als Botschafter der USA tätig war und darüber ein Buch geschrieben hat.

Über die Kindheit und Jugend meiner Oma weiß ich nichts. Sie hatte keine Geschwister. Ihr Vater fiel im ersten Weltkrieg, als sie drei Jahre alt war.

Familiengründung, Krieg und Scheidung

Irgendwann in den 30er Jahren heiratete sie Carl-Georg Mäder. Wann und wo sie sich kennengelernt haben, weiß ich nicht.

1939 kam meine Mutter Verena als erstes Kind auf die Welt. Das war in Rostock, einen guten Monat vor Beginn des zweiten Weltkriegs. Keine gute Zeit, um Kinder großzuziehen. Ein Jahr später folgten Claus und dann 1942 und 1943 Silke und Petra.

Opa Mäder war Ingenieur und arbeite bei den Ernst Heinkel Flugzeugwerken in Warnemünde. Aber dann hatte er einen sehr schweren Motorradunfall, den er knapp überlebte. Aber Glück im Unglück, aufgrund seiner Verletzungen wurde er nicht zum Kriegsdienst eingezogen.

Die Familie zog Anfang der 40er Jahre nach Bremen, wo mein Opa sich selbständig machte. Claus war ein hochsensibles Kind und die Bombenangriffe setzten ihm sehr zu. Mehr noch als den anderen, hieß es. Vielleicht zeigten die Schwestern ihre Angst einfach nicht so. Oder sie hatten die Mädchenrollen „fürsorglich“ und „still“ schon so verinnerlicht, dass sie gar nicht auf die Idee kamen, gegen die schrecklichen Stunden im Bombenkeller aufzubegehren. Jedenfalls wurde nur Claus nach Bückeburg geschickt, wo inzwischen die Mutter meiner Oma lebten und es weniger Bombenangriffe gab als in Bremen.

Die restliche Familie zog nach Stubben, einem kleinen Ort zwischen Bremen und Bremerhaven. Dort besaß mein Opa eine Molkerei, die seinem Vater gehört hatte und die nach dessen Tod kommissarisch geleitet worden war. Eine der Büroangestellten war Thea und sie wurde nun die Geliebte meines Opas.

Nach langem Rosenkrieg ließ sich meine Oma 1952 scheiden und zog mit den Kindern zu ihrer Mutter nach Bückeburg. Dort lebten sie zu fünft in einem kleinen Dachzimmer. Nach dem Krieg machte meine Oma eine Ausbildung zur Lehrerin.

Nachkriegszeit

Im November 1960 verunglückte Claus bei einem Verkehrsunfall. Im Dezember wäre er zwanzig Jahre alt geworden. Meine Mutter schwärmte für James Dean, aber hatte kein gutes Verhältnis zu ihrem Bruder. Nun waren beide tot, weil sie schnelle Autos liebten.

Meine Oma blieb in Bückeburg, während ihre Töchter heirateten und sich in alle Himmelsrichtungen verstreuten. Meine Mutter und ihre jüngste Schwester Peti heirateten Piloten und zogen oft um. Silke heiratete einen Arzt und zog zu ihm und seiner Mutter in ein großes Haus in einer kleinen schwäbischen Stadt.

Meine Kindheit

1966 kam ich in Oldenburg zur Welt. Knapp drei Jahre nach meinem Bruder Oliver. Heute denke ich oft darüber nach, wie nah meine Kindheit zeitlich an den Kriegserfahrungen meiner Eltern und Großeltern war. Nur gut zwanzig Jahre vom Kriegsende bis zu meiner Geburt. Zwanzig Jahre! Vor zwanzig Jahren war 1995. Sechs Jahre nach der Wende, und die war doch gerade erst. Und doch war es eine ganz unbeschwerte Kindheit. Die Ölkrise war das, was einer persönlichen Entbehrung am nächsten kam. Das waren großartige autofreie Sonntage, die ich damit verbrachte, zusammen mit meinem Bruder Spuren im Schnee zu verfolgen.

Meine ersten Erinnerungen an meine Oma, das sind Bilder von einem Besuch in Bückeburg, ihr Haus mit den knarzenden Dielen, Trockenblumen, Muscheln in einem Glas, Mecki Bücher im Schrank, rutschfeste Matten in der Badewanne, weil sie bereits mehrfach ausgerutscht war und sich den Arm gebrochen hatte, ein Platz über den wir gemeinsam liefen, um zu der Grundschule zu gelangen, in der sie unterrichtete und Alben voller Briefmarken, mitgebracht von ihren unzähligen Reisen durch die ganze Welt.

Und natürlich Weihnachten. Jedes Jahr kurz vor Weihnachten kam Oma mit dem Zug zu uns und blieb bis Anfang des nächsten Jahres. Wir nannten sie die Weihnachtsgans. Als Kind liebte ich diese Zeit, Meine Oma erzählte immer ihre eigenen Versionen der Grimmschen Märchen, dabei rauchte sie Zigaretten, strickte Pullover, nähte Knöpfe an oder alles gleichzeitig. Meine schönste Erinnerung an Weihnachten ist das Jahr in dem an Heiligabend der Strom länger ausfiel. Wir saßen bei Kerzenschein im Zimmer meines Bruders, Oma erzählte wieder Märchen und wir warteten gespannt auf die Bescherung.

Später ging ich oft mit meiner Oma ins Kino. Sie liebte Filme, besonders Western und Krimis. Bei Filmen, die erst ab sechzehn freigegeben waren, schmuggelte sie mich rein. Ich kannte „Der weiße Hai“ und alle Sergio Leone-Filme, bevor ich dreizehn war. Wenn mich heute jemand nach meinen Lieblingsfilmen fragt, dann befinden sich noch immer viele der Filme, die ich damals mit meiner Oma gesehen habe, unter den Top 10.

Zwischen den Jahren

Aber es gab auch andere Seiten. Meine Mutter verstand sich nicht gut mit ihrer. Manchmal erzählte sie mir von ihrer Kindheit, von der Zeit als ihre Eltern noch nicht geschieden waren. Beide hatten immer sehr viel getrunken, einmal ist mein Opa mit einem Messer hinter meiner Mutter her gerannt, allerdings war er da stocknüchtern. Sie hatte schreckliche Angst, aber ihre Mutter half ihr nicht.

Die Stimmung zwischen meiner Mutter und meiner Oma prägte auch die Wochen, in denen sie bei uns war und das Verhältnis meiner Mutter zu mir und meinem Bruder. Sie würde uns niemals im Stich lassen, sagte sie immer wieder. Heute weiß ich, dass gerade ein solcher mantra-artig vorgetragener Satz große Verunsicherung auslöst. Und dass es andere Entbehrungen gibt als den Mangel an materiellem Wohlstand. Emotionale Entbehrungen, Einsamkeit und Verlassenheit.

Meine Mutter war immer sehr angespannt, stritt sich mit meiner Oma oder kümmerte sich wenig um sie. Eines Tages, ich muss so elf oder zwölf und eine totale Nervensäge gewesen sein, fuhr meine Mutter Einkaufen und sagte meiner Oma, wenn ich zu sehr über die Stränge schlüge, dürfte sie ruhig mal richtig durchgreifen. Das tat sie dann auch. Ich bekam eine Ohrfeige, die so heftig war, dass mein Kopf gegen den Türrahmen schlug. Ich sprach tagelang nicht mit meiner Oma. Dass sie die Ansage meiner Mutter direkt in die Tat umsetzte, hatte meine bis dahin relativ sicher geglaubte Unversehrtheit in ihren Grundfesten erschüttert. Ich bin mir sicher, dass es ihr hinterher leid tat. Möglicherweise hatte ihr Zuschlagen viel mit ihrem Verhältnis zu ihrer Tochter zu tun, vielleicht war es ihr Versuch, meiner Mutter gegenüber irgendwas wieder gut zu machen, zu beweisen, dass man sich auf sie verlassen kann. Es tat sehr weh und tut es bis heute.

Nichts wie weg

Ich kam in die Pubertät und war kaum noch zuhause. Meine Eltern stritten nur, mein Vater hatte Migräne oder schlechte Laune und nörgelte an mir rum. „Setz deinen fetten Arsch in Bewegung“, waren im Gespräch mit mir wohl seine meist verwendeten Worte. Meine Verwandlung vom Kind zur jungen Frau schien ihm nicht zu gefallen. Eventuell noch weniger als mir selbst. Meine Verwandlung zum Punk mit abrasierten und bunten Haaren vergrößerte die Distanz zwischen uns nur noch mehr.

Und zu Weihnachten saß meine Oma auf der Couch, umzingelt von Menschen, die nur stritten oder sich anschwiegen. Für Märchen war ich zu groß, gemeinsame Kinobesuche gab es auch nicht mehr, ich sah zu, dass ich weg kam. Oma trank sehr viel, heimlich, wir merkten es oft erst später, an den zur Tarnung mit Wasser verdünnten Schnapsflaschen. Nur einmal kam sie mir torkelnd entgegen, eine Spur von Zigaretten hinter sich herziehend (Hänsel und Gretel), weil sie die Schachtel verkehrt rum hielt. Sie wollte sich mit mir unterhalten, machte mir Vorwürfe, weil ich nie da war. Einmal ging ich mit ihr ins Stormcafé (benannt nach dem berühmten Sohn unserer Stadt), eine schauderhafter Hölle aus Spitzendeckchen und Kännchenkaffee. Ich bin mir sicher, ihr hat es dort auch nicht gefallen. Dort saßen wir eine Weile rum und langweilten uns. Ich hätte sie mitnehmen können in meine Stammkneipen, vielleicht hätte ich einen Joint mit ihr rauchen sollen. Das alles denke ich heute, damals wäre ich im Traum nicht auf die Idee gekommen. Ich wollte nur weg, sie wollte nur weg, aber wir gingen in verschiedene Richtungen.

Nationalsozialismus

Ein Thema gab es doch, das mich sehr beschäftigte und über dass meine Oma mir viel hätte erzählen können. Aber ich begann erst Ende der 80er Jahre mich intensiv mit dem Nationalsozialismus und der Shoah auseinanderzusetzen. Da war meine Oma schon tot. Was ich weiß, sind verwirrende und widersprüchliche Fragmente. Als ich noch Kind war erzählte meine Oma mir, dass sie beim BDM war und einmal Adolf Hitler dort vorbeigeschaut und sie mit seinen stahlblauen Augen angesehen habe. Dass Hitler keine blauen Augen hatte, wussten wir beide, mit diesem Bild wollte sie ausdrücken, dass der Adolf jawohl selbst nicht der 1A Arier war. Das war ihre ironische Art, Distanz zur Vergangenheit herzustellen und sich als nicht verstrickt zu präsentieren. Erst später fiel mir auf, dass sie für eine BDM-Mitgliedschaft eigentlich schon zu alt war. Von daher weiß ich nicht, was von dieser Geschichte zu halten ist. (Edit: Meine Mutter bestätigt die BDM-Mitgliedschaft meiner Oma. Es gibt davon Fotos und eine Brosche) Immer wieder betonte sie, dass sie Zeit ihres Lebens Sozialdemokratin war. Ich kann dazu nichts sagen, ich weiß nicht, wie sie sich während des Nationalsozialismus verhalten und was sie mitbekommen hatte. Widerstandskämpferin war sie nicht, aber vielleicht hatte sie in einigen kleinen Dingen richtige Entscheidungen getroffen. Ich würde es mir wünschen.

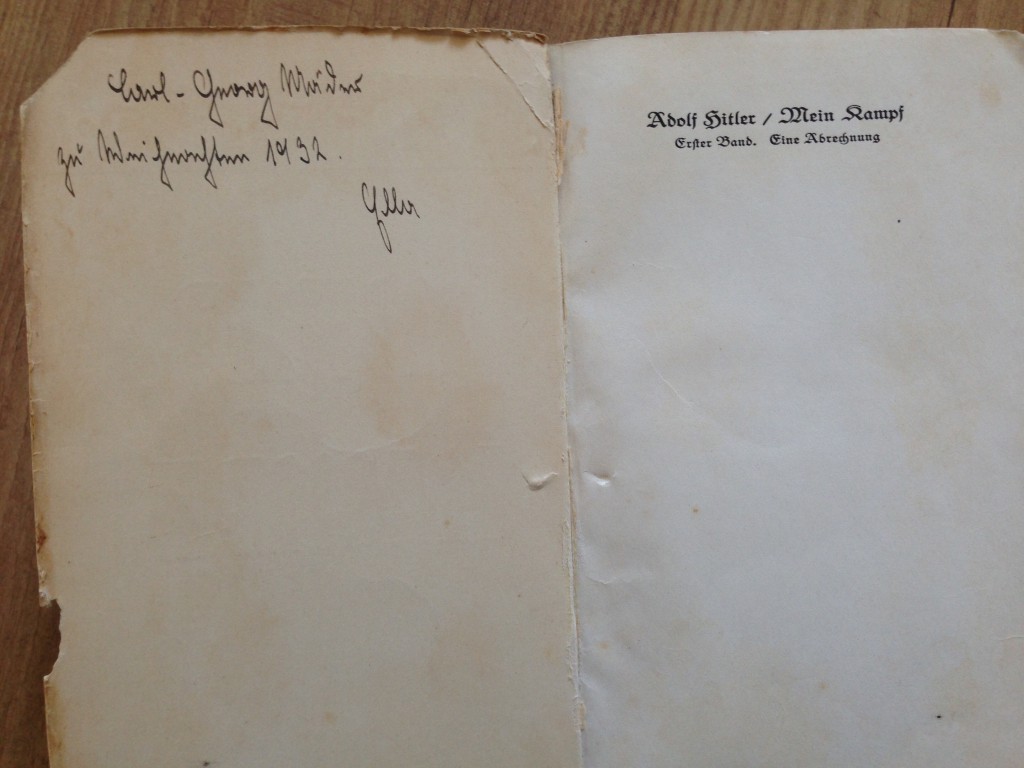

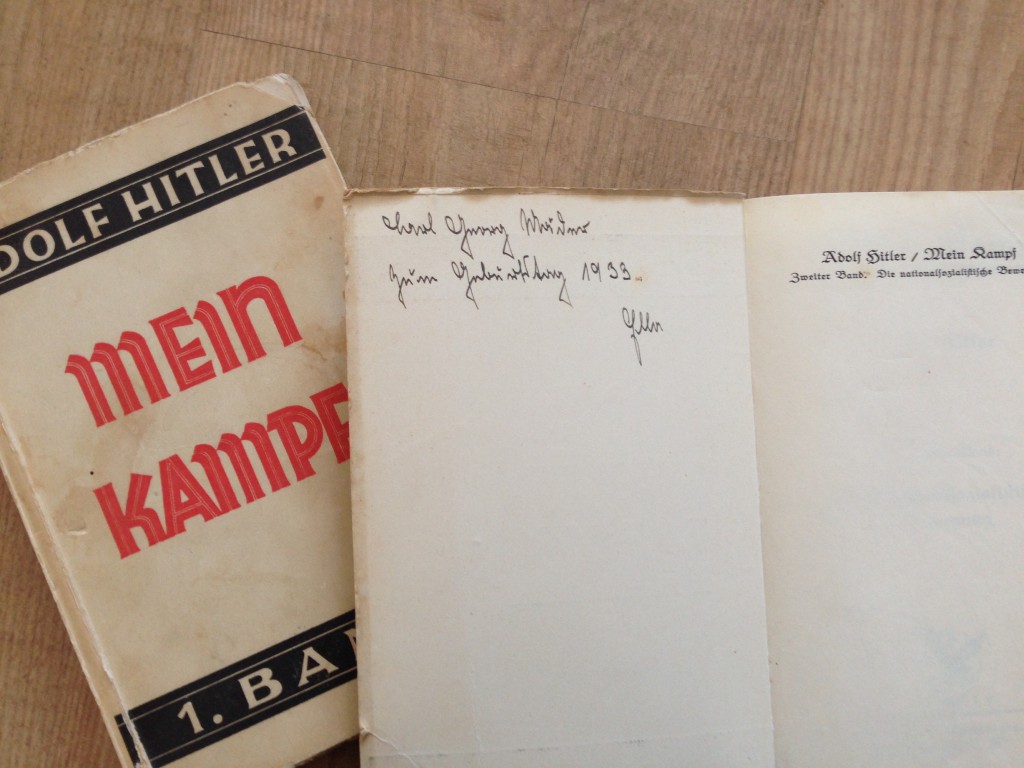

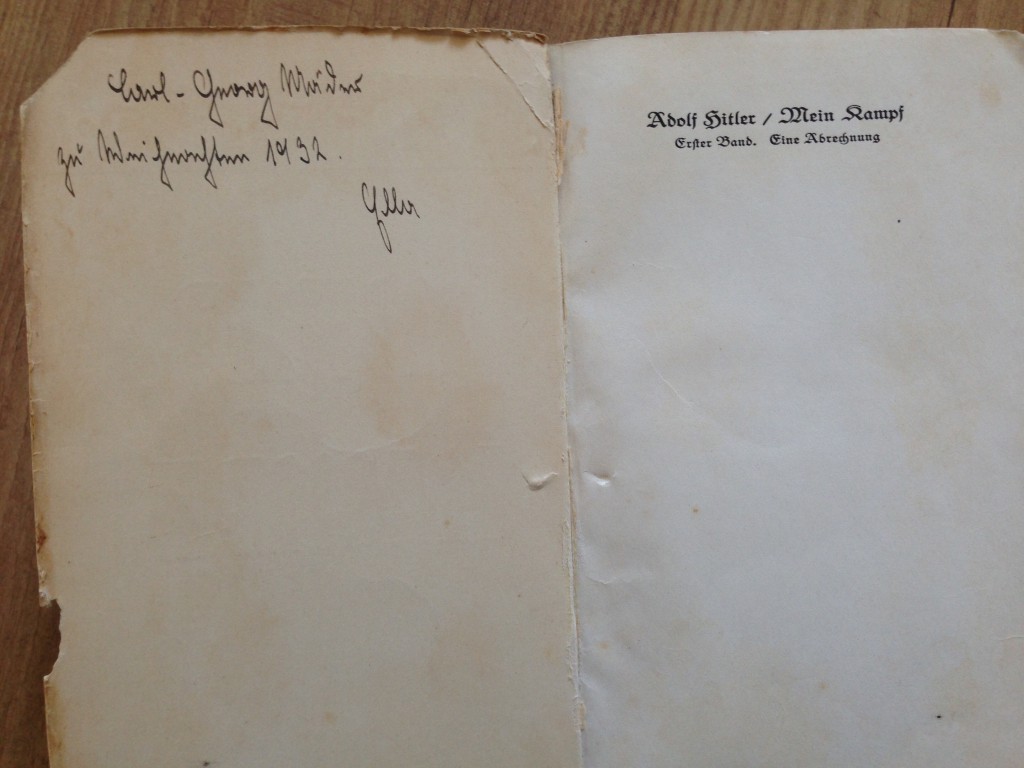

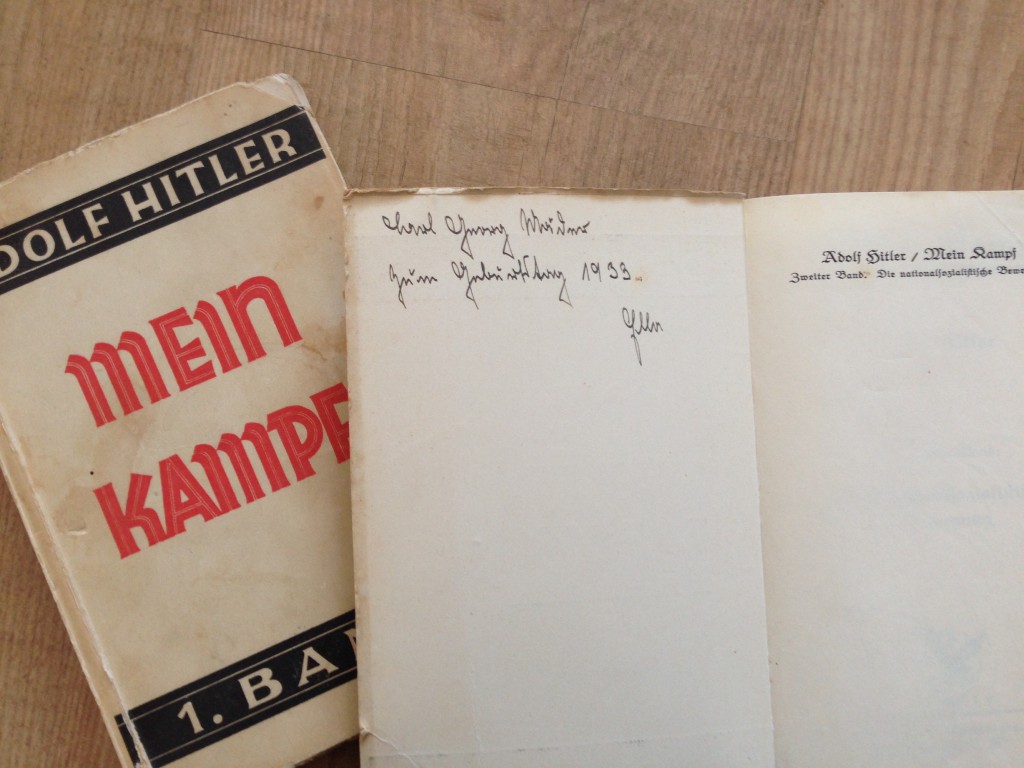

In meinem Bücherregal steht die doppelbändige Originalausgabe von „Mein Kampf“, mit einer Widmung an Carl-Georg Mäder, meinen Opa. Laut Widmung bekam er den ersten Band zu Weihnachten 1932 und den zweiten zum Geburtstag 1933. Beide von seiner Halbschwester Ella. Hat es ihm gefallen? Ich weiß es nicht. Ich weiß leider gar nichts über die politische Einstellung meines Opas. Opa Mäder starb schon Anfang der 70er Jahre mit knapp über fünfzig. Die beiden Bücher hüte ich, sie sind Zeugnis für eine unfassbar grausame Zeit und Teil meiner Familiengeschichte.

Die Beerdigung

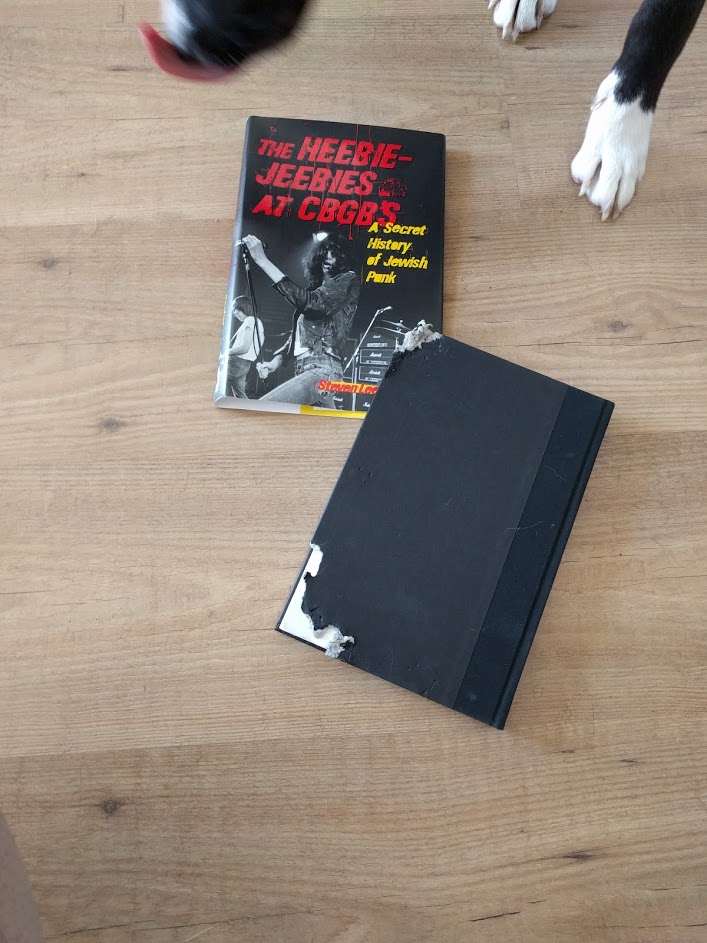

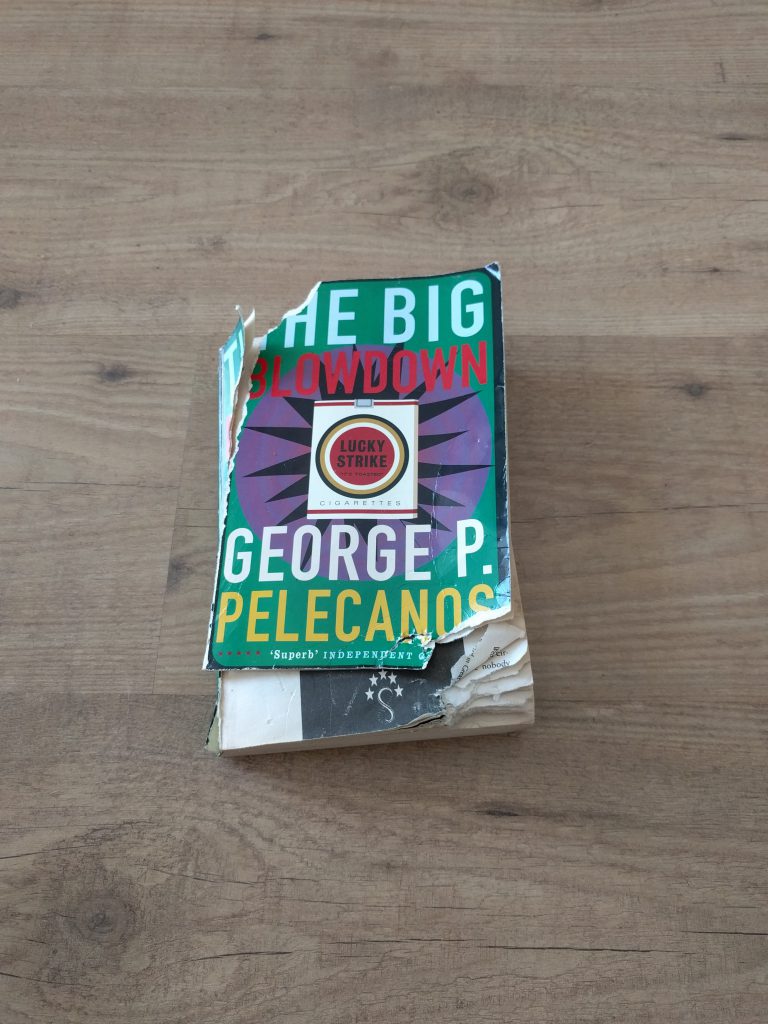

Am 22. April 1989 bin ich dreiundzwanzig geworden. Am nächsten Tag starb meine Oma. Als wir nach ihrem Tod ihr Haus ausräumten, öffnete ich neben ihrem Bett einen Kleiderschrank. In dem Schrank befand sich kein einziges Kleidungsstück, sondern nur Krimis, hunderte von Krimis, fast alle aus dieser roten Reihe des Goldmann Verlags, Edgar Wallace, Agatha Christie und so. Auch ich lese gern Krimis und habe eine ähnlich stolze Sammlung. Meine Vorlieben sind amerikanische Hard-Boiled-Literatur und ob bei meinem Tod noch Bücher aus dem Regal fallen werden oder ein Stapel Festplatten (oder ganz was anderes), wird sich zeigen.

Gestorben ist meine Oma nicht zuhause, sondern bei ihrer Schwägerin Ella, einer weiteren Station ihrer alljährlichen Wanderschaft. Dort hatte sie Blut gespuckt, noch versucht es wegzuwischen und dann war sie tot. Sie wäre niemals freiwillig zum Arzt gegangen. Die Frauen in meiner Familie sind stark, sie brauchen keine Hilfe. Bei der Beerdigung stand ich neben meiner Mutter. Meine Oma war Atheistin, meine Mutter und ich sind es auch, aber irgendjemand kam auf die Idee einer katholischen Beerdigungszeremonie. Ein Priester hielt am Grab eine Rede, ich weiß nicht mehr, was er gesagt hat, aber ich habe mich dafür geschämt, dass wir ihr das posthum antaten. Ich weinte ein bisschen. Meine Mutter neben mir weinte nicht. Als es daran ging, Erde auf den Sarg zu werfen, blieb meine Mutter neben mir stehen und versuchte mich an das Grab meiner Oma zu schieben. Ich wehrte mich mit aller Kraft und blieb stehen. Noch heute spüre ich den starken Druck ihrer Hand auf meinem Rücken. Aber ich wollte nicht ihren Part übernehmen, nicht ihre Stellvertreterin sein.

Ja, wir sind starke Frauen und morgen gehe ich zur Therapie und werde sicher wieder weinen.

Ruth Mäder, geborene Reischauer, 23.1.1914 – 23.4.1989

Vielen Dank an Inés Gutiérrez Zbydniewska, die, nachdem ich im gemeinsamen Chat von meinen Kinobesuchen mit meiner Oma erzählte, sagte, über diese Oma würde sie gern mehr erfahren. Ich hatte ja keine Ahnung, was dabei rauskommen würde.